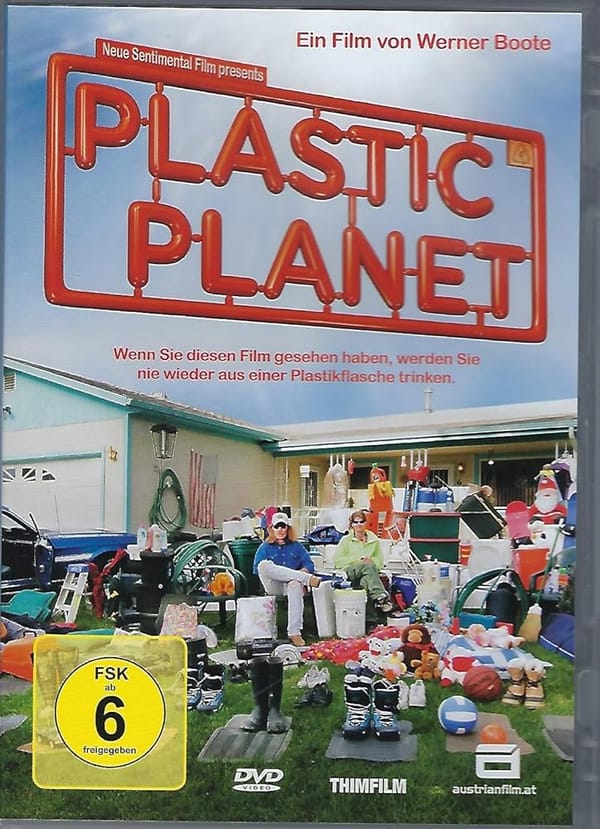

Der österreichische Regisseur Werner Boote begibt sich in seinem investigativen Dokumentarfilm auf eine weltweite Spurensuche nach den Gefahren eines Materials, das die moderne Welt prägt und zugleich bedroht. Seine persönliche Motivation ist dabei besonders: Sein Großvater war in den 1960er Jahren Geschäftsführer der deutschen Interplastik-Werke und einer der Pioniere der Kunststoffindustrie.

Plastik ist überall. In den Weltmeeren, in der Wüste, in den höchsten Bergen und sogar in unserem Blut.

ZENTRALE Überblick

- Weltweit wurden seit Beginn des Plastikzeitalters genug Kunststoffe produziert, um die Erde sechsmal in Plastikfolie einzuwickeln

- In den Ozeanen findet sich mittlerweile sechsmal mehr Plastik als Plankton, Kunststoffe sind sogar im menschlichen Blut nachweisbar

- Der Film erhielt 2010 den Romy-Preis als bester Kino-Dokumentarfilm und das Prädikat besonders wertvoll der Filmbewertungsstelle Wiesbaden

Der Filmemacher Werner Boote

Werner Boote, geboren 1965 in Wien, ist ein mehrfach ausgezeichneter Dokumentarfilmer, Regisseur und Autor. Nach seinem Studium der Theaterwissenschaft, Publizistik und Soziologie an der Universität Wien sowie der Filmakademie begann er 1993 mit eigenen Filmproduktionen. Seit 2000 widmet er sich verstärkt sozialpolitischen und gesellschaftskritischen Themen. Neben Plastic Planet zählen The Green Lie (2018) über Greenwashing, Population Boom über Überbevölkerungsmythen und Everything's Under Control zu seinen bekanntesten Werken. 2024 wurde Boote mit der Goldenen Ehrenmedaille für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie im Profil über Werner Boote.

Eine persönliche Spurensuche

Vom Plastikliebhaber zum kritischen Beobachter

Werner Boote wuchs mit Plastik auf. Als Kind liebte er die bunten Spielzeuge, die sein Großvater ihm schenkte. Die farbenfrohen und duftenden Spielsachen aus dem Hause Interplastik faszinierten ihn. Jahrzehnte später beginnt er zu hinterfragen, was aus dem Wundermaterial geworden ist, das einst als Segen für die Menschheit galt.

Fünf Jahre Recherche rund um den Globus

Der Anstoß für den Film kam 1999 durch einen Artikel über Fische in einem englischen Fluss, die durch Abwässer aus einer Kunststofffabrik geschädigt wurden. Diese Entdeckung führte Boote zu weiteren Recherchen über Fertilitätsstörungen bei Eisbären. Seine Untersuchungen dauerten über fünf Jahre und führten ihn durch 14 Länder auf vier Kontinenten. Von den Produktionshallen in China über die verschmutzten Küsten Japans bis zu den Müllstrudeln im Nordpazifik dokumentiert er die Allgegenwart von Kunststoffen.

Plastik kennt keine sozialen Grenzen

Der Regisseur besucht Familien in Einfamilienhäusern in Österreich und den USA ebenso wie Menschen in einfachsten Hütten in Kalkutta. Überall dieselbe Erkenntnis: Plastik durchdringt jeden Lebensbereich, unabhängig von Wohlstand oder geografischer Lage. Vom Babyschnuller bis zur Trockenhaube, von der Quietscheente bis zur Müslischale prägen Kunststoffe den Alltag aller Menschen.

Die wissenschaftliche Beweislage

Erschreckende Zahlen zur Plastikproduktion

Boote interviewt führende Wissenschaftler aus Biologie, Pharmakologie und Genetik, die alarmierende Erkenntnisse präsentieren. Kunststoffe können bis zu 500 Jahre in Böden und Gewässern überdauern. Die globale Kunststoffindustrie produziert jährlich über 240 Millionen Tonnen Plastik aus vier Prozent der weltweiten Erdölförderung und erzielt dabei einen Jahresumsatz von rund 800 Milliarden Euro. Die Menge an produzierten Kunststoffen seit Beginn des Plastikzeitalters würde ausreichen, um die gesamte Erde sechsmal in Folie einzuwickeln.

Gesundheitsrisiken durch Zusatzstoffe

Besonders problematisch sind Weichmacher und andere Zusatzstoffe in Kunststoffen. Forschungen zeigen, dass diese Substanzen das Hormonsystem beeinflussen können, was als endokrine Disruption bezeichnet wird. Studien belegen eine Verringerung der Spermienproduktion und andere gesundheitliche Störungen.

Warnsignale aus der Natur

Das Phänomen der Intersexfische, bei denen männliche und weibliche Geschlechtsmerkmale gleichzeitig auftreten, gilt als Warnsignal für die Auswirkungen von Umweltgiften. Die Wissenschaftlerin Susan Jobling gehörte zu den ersten Forschern, die diese Veränderungen von Hormonrezeptoren durch Umweltgifte nachwiesen.

Plastik im menschlichen Körper

In den Weltmeeren findet sich mittlerweile sechsmal mehr Plastik als Plankton. Noch alarmierender ist die Tatsache, dass Kunststoffpartikel im menschlichen Blut nachweisbar sind. Die Forscherin Patricia Hunt konnte durch Untersuchungen an Mäusen nachweisen, dass die Verabreichung von BPA (Bisphenol A) selbst in niedrigen Dosen bereits gesundheitliche Auswirkungen hat.

Konfrontation mit der Industrie

Die Macht der Kunststofflobby

Der Film zeigt die Konfrontation mit Vertretern der Kunststoffindustrie. John Taylor, CEO von PlasticsEurope, dem Verband der europäischen Kunststofferzeuger, erklärt stolz: Die Menge an produziertem Plastik der letzten hundert Jahre würde ausreichen, um die Erde sechsmal einzuwickeln. Die Organisation vertritt mehr als 100 Mitgliedsunternehmen, die über 90 Prozent der Kunststoffe in den 27 EU-Mitgliedsstaaten, Kroatien, Norwegen, der Schweiz und der Türkei produzieren.

Verweigerung der Transparenz

Es dauerte 18 Monate, bis Boote einen Termin mit Taylor bekam. Viele angefragte Unternehmen verweigerten jedoch die Zusammenarbeit mit dem Filmteam oder wollten keine Fragen zu Gesundheitsrisiken beantworten. Die Industrie zeigt sich verschlossen, wenn es um die dunklen Seiten der Plastikproduktion geht.

Unbeantwortete Fragen

Boote fragt nach den Verantwortlichen für die Müllberge in Wüsten und Meeren. Er hinterfragt, warum die Industrie nicht auf die offensichtlichen Gefahren reagiert und weshalb sich das Konsumverhalten der Menschen kaum ändert, obwohl die Risiken bekannt sind. Über 700 Studien belegen Zusammenhänge zwischen schweren Krankheiten und Plastik, doch die Industrie ignoriert diese Erkenntnisse weitgehend.

Filmische Gestaltung und Erzählweise

Stilistische Einflüsse

Stilistisch orientiert sich Plastic Planet an den Arbeiten von Michael Moore, wirkt dabei jedoch wissenschaftlich fundierter und weniger manipulativ. Boote montiert private Super-8-Aufnahmen aus seiner Kindheit, historische Werbeclips und animierte Sequenzen zu einer rasanten Reportage. Er tritt selbst als fragender Protagonist auf und scheut dabei auch vor Polemik nicht zurück.

Technische Umsetzung

Die Kamera führte Thomas Kirschner, den Schnitt übernahmen Ilana Goldschmidt, Cordula Werner und Tom Pohanka. Die Musik komponierte The Orb, was dem Film eine besondere atmosphärische Ebene verleiht. Produziert wurde die Dokumentation von Thomas Bogner und Daniel Zuta für Neue Sentimental Film Austria AG, Brandstorm Entertainment AG und Cine Cartoon Filmproduktion GmbH.

Internationale Dreharbeiten

Die Dokumentation wurde zwischen 2005 und 2008 in zahlreichen Ländern gedreht, darunter Österreich, Deutschland, China, Japan, Indien, Italien, USA, Finnland, Belgien, Großbritannien, Marokko und Uganda. Die Premiere fand am 15. September 2009 im Wiener Gartenbaukino statt. In Österreich startete der Film am 18. September 2009, in Deutschland am 25. Februar 2010 in den Kinos.

Auszeichnungen und internationale Resonanz

Festivalteilnahmen weltweit

Der Film wurde auf über 30 internationalen Festivals gezeigt, darunter auf der Berlinale, bei CPH:DOX in Kopenhagen, beim Rio de Janeiro International Film Festival, beim CinemAmbiente Environmental Film Festival in Turin, beim Middle East International Film Festival in Abu Dhabi, beim International Film Festival in Warschau und beim Mar del Plata International Film Festival.

Preise und Anerkennungen

2010 gewann Plastic Planet den Romy-Preis als bester Kino-Dokumentarfilm. Beim XIII. Environmental Film Festival Cinemambiente erhielt er eine Honorable Mention in der International Documentary Competition. Die Filmbewertungsstelle Wiesbaden verlieh dem Film das Prädikat besonders wertvoll.

Kritische Würdigungen

Kritiker verglichen die Wirkung des Films mit An Inconvenient Truth und lobten die methodische Recherche sowie die engagierte Umsetzung. Die New York Times bezeichnete den Film als faszinierend und alarmierend. Time Out New York schrieb, der Film sei genauso unerschütterlich wie An Inconvenient Truth. Variety hob hervor, dass Plastic Planet zu den seltenen Dokumentarfilmen gehört, die Zuschauer dazu bewegen, tatsächlich etwas zu verändern.

Bildungsmaterial und gesellschaftliche Wirkung

Pädagogische Begleitmaterialien

Die weitreichende Bedeutung des Films zeigt sich auch in der Entwicklung umfangreicher pädagogischer Begleitmaterialien für Schulen. Diese behandeln verschiedene thematische Schwerpunkte.

Willkommen im Plastikzeitalter

Die Materialien definieren Plastik, erklären die Herstellung des Kunststoffs und zeigen seinen Wirtschaftsfaktor auf. Sie spannen den Bogen von den Anfängen mit Leo H. Baekeland und der Entwicklung von Bakelit ab 1907 bis zur heutigen Massenproduktion.

Kunststoffkategorien und ihre Probleme

Die gebräuchlichsten Kunststoff-Kategorien werden dargestellt und über deren jeweilige Probleme informiert. Von Polyethylen über PVC bis zu Polypropylen werden die verschiedenen Materialien und ihre spezifischen Risiken beleuchtet.

Plastikmüll ist überall

Ein Schwerpunkt liegt auf der Umweltverschmutzung, insbesondere den Müllwirbeln in den Ozeanen. Die Materialien zeigen auf, wie Plastikmüll von den verschmutzten Küsten Japans bis zum Nordpazifik reicht.

Plastik im Blut

Die Begleitmaterialien verdeutlichen, inwiefern sogar der Mensch schon Plastik in sich trägt. Sie erklären, wie Mikroplastik in die Nahrungskette gelangt und welche Auswirkungen dies auf die menschliche Gesundheit hat.

Einsatz im Unterricht

Die Dokumentation zeigt, wie notwendig besonders für junge Menschen eine Auseinandersetzung mit dem globalen Phänomen Plastik ist. Der Film wird in verschiedenen Fächern eingesetzt, von Biologie über Chemie bis zu Ethik und Sozialkunde. Aufgabenblöcke behandeln Themen wie Verantwortung, Argumentieren und eigene Dokumentarfilmprojekte.

The Green Lie als thematische Fortsetzung

Von Plastik zu Greenwashing

Neun Jahre nach Plastic Planet veröffentlichte Werner Boote 2018 seinen Film The Green Lie, der von vielen als thematische Fortsetzung betrachtet wird. Boote selbst sagt dazu, dass manche meinen, der Film sei ein zweiter Teil zu Plastic Planet.

Gemeinsam mit der deutschen Autorin und Greenwashing-Expertin Kathrin Hartmann deckt er auf, wie Konzerne mit massiven Werbebudgets ihre Produkte als umweltfreundlich vermarkten, während sie gleichzeitig weiterhin Ressourcen zerstören und die Umwelt belasten.

Weltweite Recherchen zu Umweltkatastrophen

Boote und Hartmann reisen zu den Schauplätzen katastrophaler Umweltzerstörungen: von den Folgen der BP-Ölkatastrophe durch Deepwater Horizon auf Grand Isle über die durch Palmölkonzerne ausgelösten Regenwaldbrände in Indonesien bis zu den Auswirkungen der Rinderzucht auf indigene Völker in Brasilien. Sie besuchen den SEA Sustainable Entrepreneurship Award in Wien, eine Palmölkonferenz auf Bali und die RWE-Hauptversammlung in Essen.

Erfolg und Auszeichnungen

Der Film hatte seine Weltpremiere auf der Berlinale 2018 und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Green Warsaw Award beim Millennium Docs Against Gravity Festival, dem BAFICI Human Rights Award als bester Film und dem Environment and Society Award des CinemAmbiente Festivals in Turin. Die Jury würdigte, dass der Film zeigt, wie man Bürger statt Konsument sein kann, und daran erinnert, dass Veränderung gemeinsames Handeln erfordert.

Die Kernbotschaft

Der Film macht deutlich, dass nachhaltige Klima- und Umweltpolitik nicht allein durch bewusstere Kaufentscheidungen einzelner Konsumenten erreicht werden kann, sondern politische Regulierung erfordert.

Die zentrale Frage lautet:

Warum muss ich als Verbraucher zwischen umweltfreundlichen und nicht umweltfreundlichen Produkten wählen? Und warum wird immer mehr Natur zerstört, wenn alle großen Unternehmen behaupten, so grün zu handeln?

Unsere Verantwortung und der Weg zur Nachhaltigkeit

Die aktuelle Situation

Die Erkenntnisse aus Plastic Planet sind heute relevanter denn je. Die weltweite Plastikproduktion ist seit 2009 weiter gestiegen und überschreitet mittlerweile 400 Millionen Tonnen jährlich. Nachhaltigkeit beginnt mit dem Bewusstsein, dass individuelle Kaufentscheidungen zwar wichtig sind, aber nicht ausreichen.

Notwendigkeit systemischer Veränderungen

Es braucht systemische Veränderungen auf politischer und wirtschaftlicher Ebene. Verbindliche Reduktionsziele, strengere Regulierung von Zusatzstoffen, erweiterte Herstellerverantwortung und Investitionen in echte Kreislaufwirtschaft sind unerlässlich. Die Produktion von Gütern auf unfaire Weise, die der Umwelt schadet, muss verboten werden.

Individuelle Handlungsmöglichkeiten

Verbraucher können durch den Verzicht auf Einwegplastik, die Nutzung von Mehrwegbehältern und den bewussten Kauf von Produkten mit weniger Verpackung einen Beitrag leisten. Werner Boote selbst hat nach der Arbeit am Film seine Plastikflasche gegen eine Glaskaraffe ausgetauscht, nachdem er erfahren hatte, dass mit jeder Befüllung besorgniserregende Substanzen ausgeschwemmt werden.

Politischer Druck als Schlüssel

Entscheidend ist der Druck auf Gesetzgeber und Industrie. Die Dokumentationen von Werner Boote zeigen, dass Plastik mittlerweile die Aufmerksamkeit der Allgemeinheit als Bedrohung für Gesundheit und Umwelt erreicht hat. Dies ist einer der entscheidenden Punkte, damit gesetzliche Veränderungen in Bewegung kommen.

Verfügbare Alternativen

Es geht nicht um Verzicht, sondern um intelligentere Lösungen. Biologisch abbaubare Alternativen, innovative Materialforschung und Geschäftsmodelle, die auf Wiederverwendung statt Wegwerfen setzen, existieren bereits. Was fehlt, ist der politische Wille zur Durchsetzung und die gesellschaftliche Bereitschaft, kurzfristigen Komfort gegen langfristige Lebensqualität einzutauschen.

Vom Konsumenten zum aktiven Bürger

Jeder kann Teil der Lösung werden, indem er nicht nur als Konsument agiert, sondern als aktiver Bürger für strengere Umweltgesetze eintritt. Die Macht liegt nicht allein in der Brieftasche, sondern im Handeln und Verhalten als Wähler, Bürger und Mitglied der Gemeinschaft. Menschen, die im 16. Jahrhundert parlamentarische Demokratie forderten, wurden damals als Träumer abgetan. Heute wird dieses Regierungssystem an vielen Orten praktiziert.

Hast du Plastic Planet gesehen? Wie hat der Film deine Sicht auf Plastik verändert? Teile deine Gedanken mit unserer ZENTRALE Community.